Les effets d’échelle dans la gestion d’actifs financiers

Article publié le 04/03/2015

Piketty-mania mise à part, il faut reconnaître que le formidable bouquin de Thomas Piketty (« Le capitalisme au 21ème siècle », Seuil, 2013) fourmille de petits faits sacrément stimulants pour la réflexion.

Par exemple, savions-nous qu’un fonds d’investissement important est plus performant qu’un fonds de petite taille. Dit de façon plus polémique, est-ce qu’un petit investisseur peut espérer obtenir des rendements analogues à ceux d’un investisseur maniant des centaines ou des milliards d’euros ?

La réponse est non, mais il n’est pas si simple de le montrer, en raison de l’opacité en matière de gestion, tant sur la structure du portefeuille que sur les coûts de gestion. Une façon de contourner la difficulté consiste à mobiliser des données du côté des dotations des universités américaines, sur lesquelles existent des chiffres très précis, qu’on peut faire remonter à 1980. Elles sont très détaillées. C’est ce que fait Piketty dans son livre à la page 714. Ceux de nos lecteurs qui, avec quelques excuses, ont lâché le livre avant cette page 714 trouveront ces chiffres intéressants.

Ces dotations sont souvent très importantes. L’université Harvard pour citer la première d’entre elles dispose d’un fonds de 30 Md$, suivie de Yale, 20 Md$, Princeton et Stanford, 15 Md$. Les chiffres diminuent rapidement, puisque la dotation médiane est de 100 M$ pour les 850 universités des États-Unis.

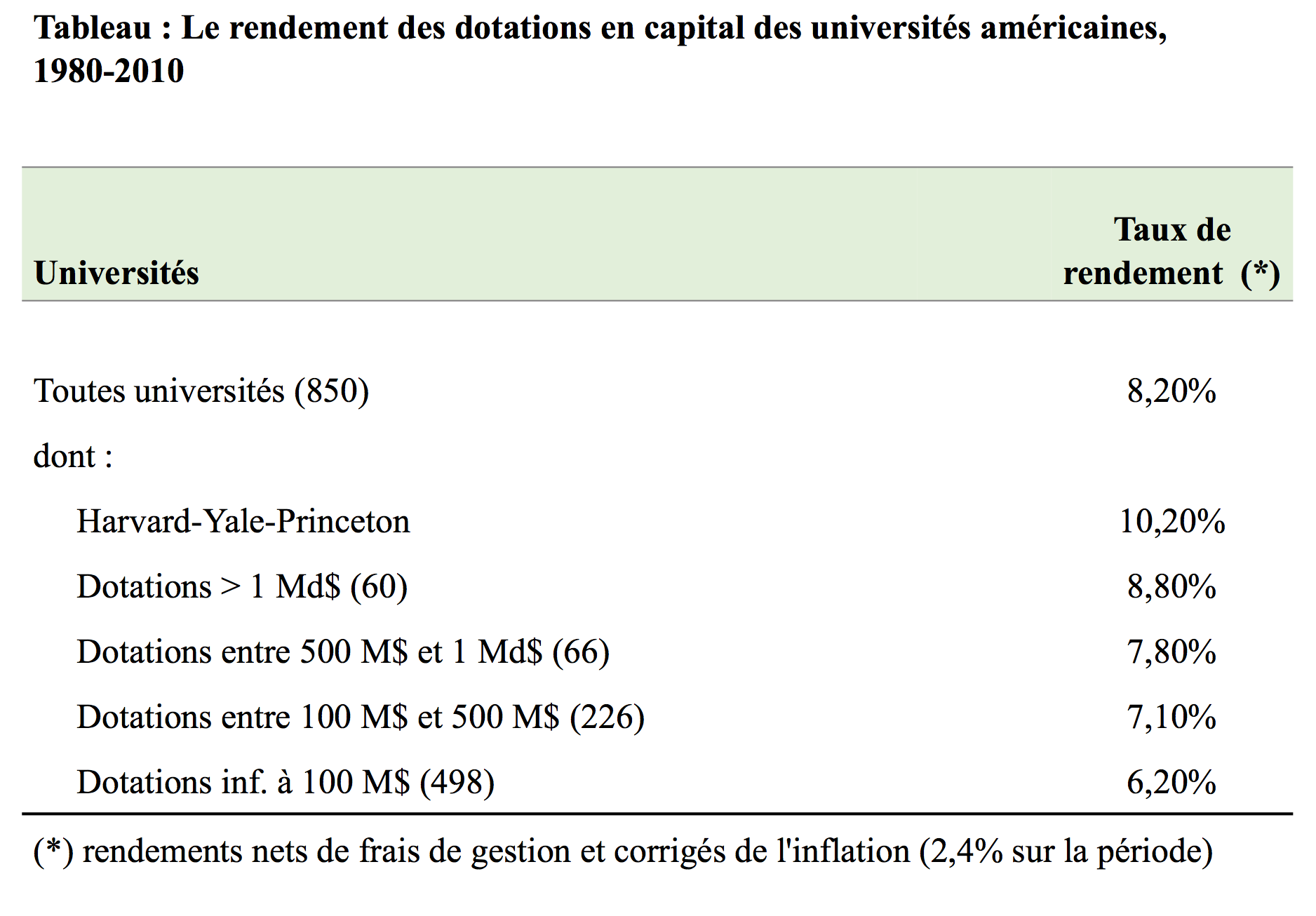

Ce qui est frappant, c’est le rendement moyen sur les 30 années entre 1980 et 2010 : 8,2% par an. Il s’agit d’un rendement net, c’est-à-dire dont on a ôté les frais de gestion (qui représentent un service dépensé à identifier l’investissement optimum) et net de l’inflation (2,4% sur la période). C’est tout simplement spectaculaire, même si ces dotations bénéficient d’un régime fiscal de faveur qui les exonère en pratique de tout impôt.

Le second enseignement est que le rendement croît avec la taille : plus de 10% net pour les trois grosses ; un peu plus de 6% pour les plus petites, ce qui est déjà assez copieux.

Le second enseignement est que le rendement croît avec la taille : plus de 10% net pour les trois grosses ; un peu plus de 6% pour les plus petites, ce qui est déjà assez copieux.

Deux explications derrière ces faits :

- Plus on est gros, plus on peut choisir des stratégies d’investissement sophistiquées, et retenir des actifs supposés plus risqués. Le fonds de Harvard est capable de ne pas investir ou très peu dans les emprunts de l’État américain et retient davantage de hedge funds et autres placements alternatifs. C’est de moins en moins vrai si on réduit la taille du fonds. À noter toutefois que la volatilité des rendements est à peu près la même selon la taille, ce qui tend à montrer que bien que plus risqué, le placement reste très maîtrisé.

- Plus on est gros, plus on amortit les coûts de recherche et de gestion. Le fonds Harvard dépense 100 M$ par an pour sa gestion, ce qui hors de portée de la plupart des autres fonds. Mais ceci ne représente que 0,3% des actifs sous gestion. Il est évident qu’une telle dépense lui permet d’avoir les meilleurs spécialistes en matière de choix d’investissement, notamment sur le non-coté étranger, et en matière fiscale.

Généralisons, un peu à la suite de Piketty : l’investisseur particulier n’a aucune chance de pouvoir atteindre de tels rendements. Il n’a pas la surface financière suffisante pour prendre les risques qui conviennent, pour porter longtemps la position, pour s’ouvrir à des investissements alternatifs ou peu connus, etc. Il est condamné à des rendements beaucoup plus faibles.

S’il utilise la gestion collective, il est également condamné à des coûts de gestion autrement plus élevés. Il y a principalement un effet taille : le coût de gestion de Harvard de 0,3% n’est pas grand-chose. Plus la taille du fonds baisse, plus le coût de gestion s’accroît en pourcentage de l’encours sous gestion. Il est compris entre 0,5% et 1% pour les petites universités.

De tels coûts feraient rêver la veuve de Carpentras. Les coûts d’entrée dans une SICAV sont couramment de 2% (amortis sur la durée du placement) avec des commissions comprises entre 0,5% et 1% retenues par la banque gestionnaire. Ceci sans compter les commissions « invisibles », c’est-à-dire les coûts enregistrés sur les ventes et achats des actifs au sein de la SICAV, qui pénalisent le rendement, et dont ne se privent pas les gestionnaires, qui aiment faire tourner les portefeuilles, dans une sorte de bruit largement inefficace.

De plus, la gestion collective pour le commun des particuliers, comme celle qu’offrent les grandes banques ou les assureurs au travers de l’assurance-vie, privilégie, sans doute à raison, les placements les plus sûrs et cherche avant tout à répliquer les indices boursiers. Le service d’analyse crédit et d’analyse stratégique est médiocre. On est donc davantage sur de l’emprunt d’État, de l’indice boursier du pays en question, quelques grands emprunts corporate, etc. De plus, si elles bénéficient également d’économies d’échelle, elles en gardent le gain pour elles.

Ce « petit fait » a évidemment des conséquences lourdes sur le rythme auquel progressent les patrimoines financiers des particuliers selon leur niveau de richesse. Plus sur ce sujet dans un autre billet sur l’ouvrage de Piketty.