Inégalités salariales, pouvoir syndical et SMIC

Article publié le 17/01/2016

Deux « institutions » jouent un rôle particulièrement important dans nos sociétés avancées pour empêcher que s’accroissent l’inégalité salariale et au-delà l’inégalité des revenus : le syndicalisme, qui permet aux salariés de négocier de meilleurs salaires, et l’institution du salaire minimum, qui par contrainte législative joue en moyenne le même effet.

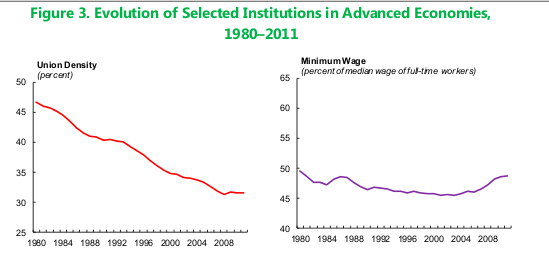

Or, mesuré sur un champ assez large de grands pays développés, le constat est d’une part une forte réduction de la densité syndicale (proportion des salariés déclarant appartenir à un syndicat) ; par contre une image plus contrastée de la prégnance du SMIC dans le niveau général des salaires (mesurée par le rapport entre le SMIC et le salaire médian), les États-Unis connaissant une forte baisse, la France la poursuite d’une hausse.

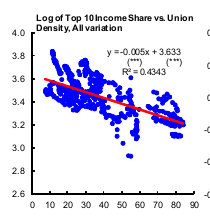

Dans une publication qui on l’imagine a fait pas mal de bruit, le FMI (oui le FMI, pas le bureau d’études de la CGT !) établit une corrélation très significative entre le déclin du rôle des syndicats dans la fixation salariale et la montée de l’inégalité salariale et au-delà des revenus. Il s’agit de : « Inequality and Labor Market Institutions », IMF Staff Discussion Note, July 2015, par Florence Jaumotte et Carolina Osorio Buitron, une publication avalisée pleinement par la direction générale du Fonds.

Cette corrélation se lit dans le graphique de droite ci-dessous, ceci sur une population de 20 parmi les pays les plus avancés de la planète et toujours sur la même période : densité syndicale à l’horizontal, décile du haut à la verticale. La droite d’ajustement est très clairement déclinante.

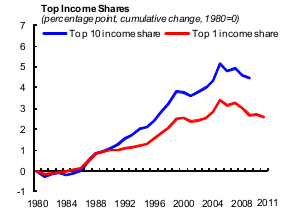

Le graphique de gauche montre quant à lui montre la part croissante qu’ont respectivement les 10% et le 1% des revenus les plus hauts dans le total des revenus des ménages.

Corrélation n’est pas causalité, bien-sûr, mais il s’agit là d’une approche nouvelle du phénomène de l’inégalité croissante des revenus dans les grands pays développés. Rappelons-nous, les explications traditionnelles du phénomène ne cessent de mettre en avant les deux gros blocs que sont mondialisation et progrès technique comme cause de l’inégalité. La mondialisation ouvre le commerce internationale et met en contact, violemment parfois, des travailleurs qui ont des niveaux de rémunération très éloignés ; le progrès technique promeut des technologies qui requièrent un personnel davantage qualifié et qui parfois se substituent à du travail de qualification moyenne. Comme le système éducatif n’a pas suivi, en raison de ses lourdes inerties, la rareté de personnel qualifié fait monter leurs rémunérations.

Mais quelque chose cloche dans l’explication : cela fait maintenant trois décennies que l’inégalité se creuse, et il est difficile d’incriminer les pays émergents qui pesaient d’un poids très faible il y a 20 ou 30 ans dans le commerce mondial ; coté progrès technique, on doit constater que, malgré toute la floraison d’innovations, la productivité ne semble pas évoluer plus rapidement qu’elle l’a fait dans les décennies qui ont précédé et où pourtant l’inégalité se réduisait.

N’y aurait-il pas une explication manquante ? Une étude comme celle du FMI incite à chercher du côté des marchés, qui seraient insuffisamment concurrentiels et qui pourraient ainsi favoriser des phénomènes de rente ?

Si on se limite au cas du marché du travail, – et je cite ici un commentaire de Paul Krugman dans le New York Review of Books, qui fait la revue du dernier livre de Robert Reich (« Saving Capitalism, For the Many, Not the Few ») – on fait souvent le constat de marchés très segmentés géographiquement et qui sont bien éloignés de ce que devraient être des marchés concurrentiels. Par exemple, le bassin d’emploi d’une petite ville sera caractérisé par un ou deux gros employeurs face à une population entière à la recherche d’un travail. Les deux employeurs sont dans ce cas dans une position dite de monopsone (c’est-à-dire d’un monopole mais du côté de la demande) : ils sont en mesure de fixer le niveau des salaires à leur discrétion. Dans un tel cas, une baisse du salaire minimum ou une capacité moindre des salariés de s’organiser pour accroître leurs salaires n’aura pas pour effet d’accroitre l’emploi, mais simplement d’augmenter la profitabilité des deux employeurs locaux. À l’inverse, une hausse du salaire minimum ou une hausse de la syndicalisation ne réduira pas l’emploi, mais simplement la profitabilité de l’employeur. C’est ce qu’on voit aujourd’hui aux États-Unis avec les très fortes hausses de salaires finalement consenties, sous la pression sociale, par les grands employeurs que sont les Walmart et McDonald’s. Il y aura peut-être même l’effet « fordien » d’une hausse de l’emploi en raison des plus forts revenus distribués aux salariés qui sont également les consommateurs des mêmes Walmart et McDonald’s.

C’est par le même raisonnement qu’on montre qu’un monopole qui subit une contrainte de prix plafond ne réduit pas sa production : ce n’est que son profit de monopole qui se voit réduit[1]. Dans ce sens-ci, le raisonnement ne gêne personne.

Pas d’angélisme, conseillent les deux économistes qui ont rédigé l’étude : il y a des cas où le syndicalisme est le moyen de fabriquer une rente, pour les salariés des secteurs qui savent en profiter : citons pour la France les dockers ou les ouvriers du livre. Dans ce cas, le marché souffre ici à nouveau d’un manque de concurrence, mais dans l’autre sens. Très curieusement, une certaine rhétorique se contente de montrer du doigt ce second cas, oubliant allègrement le premier qui pourtant se rencontre bien plus souvent.

- Tant que le plafond de prix reste supérieur au prix qui résulterait d’un marché purement concurrentiel. ↑